海外での小学生の漢字学習

こんにちは、海外在住小中学生向け国語塾のジョンソン綾です。

「のびのびと海外生活を楽しみながらも、帰国後の進路を見据えて、しっかり実力を身に付けていたい。」そんな希望をもつ小中学生のお子さんの、すべての教科の基礎となる国語力を伸ばすべく、一緒に国語の授業をしています。

友達と共に伸ばし合う超少人数での塾コースと、その子の個性や志望校、望む学習スタイルにがっちり合わせた家庭教師コースとの二つを、塾長自らが担当しております。

日本に住んでいても、海外に住んでいても、多くのお母さんたちから伺うのは、「先生、漢字、どうやってやったらいいの?」という声、声、声… !!!

どの教育書を読んでも、学習に関するどのウェブサイトを見ても、「漢字は大事ですよ〜!」というメッセージがあふれていますから、焦ってしまいますよね。

今日は、日本語砂漠に住む海外在住の子どもたちが、効率よく漢字を学習していくためのじょんじょん式学習法についてお伝えします。

海外での漢字学習1:

まずは読めることを目指す

まずは、漢字が読めないことには、文章が読めないため、国語だけでなく、さまざまな教科での学習に困り感を感じてしまいがちです。

また、読書をしていても、読めない字が多いと、内容が理解できなかったり、そこで気持ちを削がれてしまったりしがちです。

ですから、漢字学習においては、まずは読めることを重視します。

その子が「読めているか・読めていないか」をチェックするときに、子どもたちに、私がよくさせることがあります。

それは、音読です。それも、初見の文章の音読です。

教科書の文章は、何回か繰り返し読むことで、すらすら読めるようになります。

けれど、それだけでは、「しっかり漢字が読めている」とまでは言い切れません。

初見の文章を、声に出して読め、さらにはそこに出てきた音読みの言葉もすらすらと読めたら、それは、「読めている」と私は判断しています。

子どもは、読めないところがあると、少し声が小さくなり、ごにょっと読みます。

そこは、優しく、でもしっかりと、「左折、だね。」などと指摘します。

そういったやり取りを繰り返しながら、子どもと確認していくことで、正確に読める漢字が少しずつ増えていきます。

(まずは、読みだけ確認する漢字プリントもかなり効果的です!)

海外での漢字学習2:

何度も書かずに覚える

私が日本の小中学校で教師をしていた頃、疑問に思っていたのが、書き取りという宿題の存在でした。

もちろん、お手本を視写するのが好きな子、漢字そのものが好きな子、習字を習っていて字が上手な子たちにとっては、楽しい宿題だったでしょう。

けれど、そうではない、子ども時代の私を含めた多くの「フツー」の子たちにとっては時間ばかり取る上に、あまり効率的ではないと感じていました。

「苦行」に感じる子もいたことでしょう。

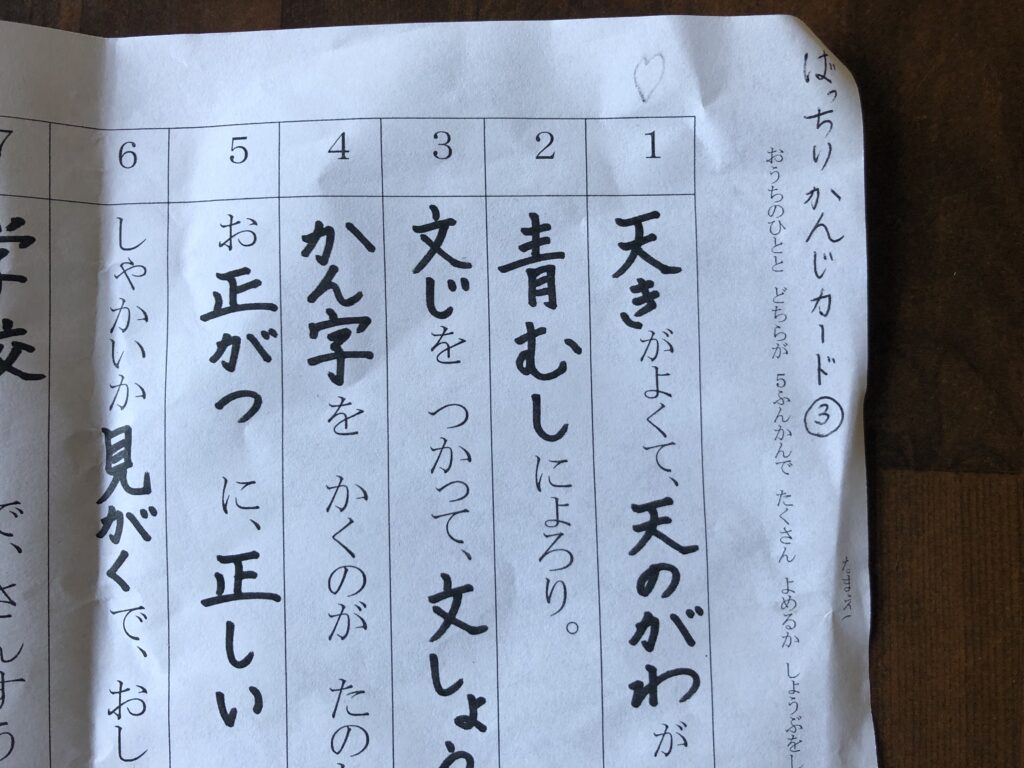

何度も書いて覚えるやり方が合うお子さんは、そうすればいいと思いますが、そうではないお子さんに、のびのび進学塾じょんじょんがお勧めするのは、クイズ形式で覚える方法です。

まずは、覚えたい漢字が書かれたものを30秒だけじっと見ます。(10字ずつくらいがおすすめです。)

その後、「福の神の『ふく』って、どうやって書く?」などとクイズを出し、答え合わせをします。

次の30秒、さっき覚えていなかったものだけ、じっとリストを見ます。

その後、先ほど書けなかったものだけクイズに出して… といったことを、何日間かに分けて繰り返します。

せっかちな我が家の長女には、この方法が、今のところ合っているようです。

ただ、最近、漢字を書くことの快感のようなものを覚えてきたので、もう少ししたら、「書き取り」をやりたいと言い出すかもしれません。

漢字の覚え方の方法は、お子さんのタイプによっても、そのときのお子さんの成長具合によっても、かなり異なるところです。

のびのび進学塾じょんじょんでは、無料学習相談を行なっています。ぜひ1度ご相談くださいね。

海外での漢字学習3:

パーツの組み合わせであることに気付く

1年生に漢字を教えるのと、6年生に漢字を教えるの、どちらが難しいと思いますか?

実は、圧倒的に、1年生に教える方が難しいんです。

数だけで見ると、1年生は80字、6年生は191字と、6年生の方がずっと多くあります。

また、6年生の漢字は、「視」「勤」「絹」「蒸」など、一見複雑に見える漢字がたくさんあります。

けれど、漢字のそれぞれを、「パーツ」として見ると、1年生の漢字は、50ものパーツを新しく覚えなければなりません。

一方、6年生は、なんと、191字あるうちの、たったの13個だけを新しく覚えればいいだけなんです。

先ほど例に出した「蒸」で考えます。「蒸」はくさかんむり、子どもの「子」の横棒がないもの、「水」の2・3画目、数字の「一」、れっか(れんがともいう。)でできています。

こんなに、複雑に見えても、どのパーツも既習事項なんです。

しかし、1年生の漢字は、新しいパーツが多いため、「これはくさかんむりというよ。」と教えたり、「子どもの『子』、お尻で書いてみて、書き順を確認しよう。」などと手を替え品を替え練習したりする必要があります。

だから、実は、漢字学習は、学年が上がれば上がるほど簡単になっていくものなんです!!

まとめ

以上、海外日本語砂漠での、小学生の漢字学習成功へのロードマップとして、

① 読めるようにする

② 見て覚える

③ 漢字は、さまざまなパーツの組み合わせだと気付く

の3点が大事だよ〜というお話でした。

「海外にいたら、国語力が伸びない」は幻です。

どこにいても、大事なことをこつこつやっていたら、伸びないわけがありません(笑

安心してくださいね( ´ ▽ ` )

* アメリカ発!親子で育む、確かな学力と豊かな心 と題してメルマガも書いています。

* SNSでは、「教育」全般について発信しています。